パン教室を開業するまで

のストーリー

パン教室アラファリーヌ 代表の前田です。

私がパン教室を開業するまでのストーリーを紹介します。

〜 製パン会社での経験 〜

子どものころからお菓子作りが得意だった私は、ある日、パンもお菓子のように作れるだろうと思い、レシピ本を見ながら挑戦してみたのでした。長い時間をかけてようやく焼きあがったパンはというと、一応パンには見えるし、焼きたては熱々で美味しい。でも、冷めると硬くてボソボソになってしまいました。

パン屋さんのパンがあんなにふっくらとしているのは、きっと添加物をたくさん使っているからなんだろう、家庭ではパン屋さんの様なパンを焼くのは無理なんだろうな、、、とあきらめてしまいました。

パンが大好きだった私は、大学を卒業後、製パン会社に就職しました。「ふっくらとしたパンを焼くためにはどんな秘密があるのだろう!」「きっと添加物をたくさん使っているんだろうな。」と思いながら新入社員教育のパン実習を受けてみると、なんと添加物を使っていないのに、ふっくらとしたバターロールが焼きあがったのです。

パン作りに必要なのは、添加物ではありませんでした。必要なのは適切な配合バランスのレシピと、各工程を見極めながら作る技能でした。パン作りは食材や環境によって発酵状態が変わりますので、レシピ通りの時間では作ることができず、状態を見極めながら時間や力のかけ方などを加減して作ることがとても大切だと知りました。

数か月後には見極め方や技能も身に付き、美味しいパンが焼けるようになりました。

〜 レシピ開発の苦悩 〜

私は研究室へ配属になり、食パンや菓子パンの新商品開発を担当することになりました。しかし、そこからは失敗の連続でした。美味しいパン、売れるパンのレシピを作るために、毎日繰り返し試作をする日々となりました。

ハチミツやメイプルシロップを追加してみたり、生クリームやバターの量を変えてみたり。感覚的に「こうしたら美味しくなりそう!」と思うことを、思いつくだけ何でも手当たり次第にやってみました。

しかし、レシピの配合を変えると味のバランスが変わるだけでなく、発酵にも影響を及ぼして失敗してしまうのです。一つのレシピを完成させるために、何十回も試作を繰り返したこともあります。当時は、これだけ試作をしなければ出来上がらなかったすごいレシピなんです!と苦労話を語っていましたが、今から思えば、ずいぶん無駄な時間を使っていたと思います。

〜 製パン理論でパン作りの悩みを解決 〜

その後、仕事柄たくさんの研修や資格取得の機会に恵まれました。特に、製パン理論を系統的に学んだことがその後のパン作りに大きく影響しました。

なぜその配合量なのか、何のために各工程の見極めをする必要があるのかを理解することができ、以前のような感覚的なパン作りから、理論的なパン作りへと変わっていったのです。

試作を何回も繰り返さなくても、配合を組み立てることができるようになりました。そして、失敗の原因がわかるようになり、改良のための試作回数が減りました。それまでは解決できなかったパン作りの悩みが一気に解消されていったのです。

3 types of lessons

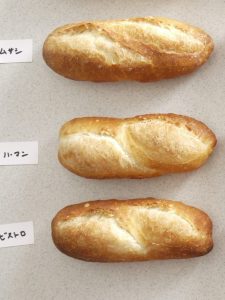

選べる3タイプのレッスン

レッスンのスケジュールやお申込みは、各レッスンのページでご確認ください。